L’abbaye de la Trinité à l’heure de la rénovation spirituelle et architecturale (1598-1789)

Laurence de Budos ou l’art du bon gouvernement (1598-1650)

En 1599, le désordre règne à la Trinité. La communauté, qualifiée par le médecin de Madeleine de Montmorency de « troupe froquée » uniquement gouvernée par la passion et l’envie, passe son temps à recevoir à toute heure tout en se complaisant dans une vie adoucie par les soins d’une nombreuse domesticité. Elle apparaît surtout fragilisée par les années d’abbatiat des Montmorency, dont la sympathie pour le protestantisme n’est pas sans lien avec le départ définitif d’une dizaine de religieuses du couvent. Près d’un siècle après les tentatives de l’abbesse Isabeau de Bourbon d’imposer une règle plus rigoureuse (1515), Laurence de Budos engage avec zèle la réforme de son monastère. Prenant exemple sur les abbayes de Montmartre et de Montivilliers, elle rétablit la règle et plus particulièrement la clôture, rédige les statuts du monastère notamment pour prodiguer les sacrements aux malades ou organiser les funérailles. En 1622 et 1623 sont imprimés le Processional et un Office propre des festes particulières de l’abbaye.

La rénovation du monastère : un défi repoussé au Siècle des Lumières

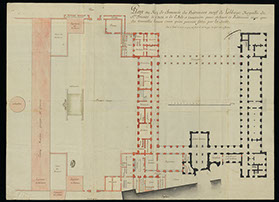

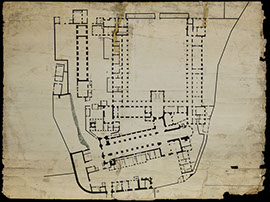

Au sortir des guerres de religion, la Trinité est confrontée à la vétusté de ses bâtiments médiévaux. Le développement de la communauté oblige Laurence de Budos, surtout accaparée par le retour à l’observance de la règle, à construire vingt cellules supplémentaires en 1649 et des dortoirs adjacents à l’infirmerie. Forte de 50 religieuses et 5 novices, secondées par 30 domestiques et journaliers, la communauté prend conscience à la fin de XVIIe siècle de l’impérieuse nécessité de reconstruire les bâtiments conventuels « manquant de toutes choses nécessaires à la vie ». C’est l’abbesse Gabrielle Françoise de Froulay de Tessé (1698-1720) qui engage des travaux conséquents en faisant ériger les parloirs (1702) et les bâtiments conventuels sur les plans présumés de Guillaume de la Tremblaie, moine architecte de la congrégation de Saint-Maur qui a contribué au redressement de l’ordre bénédictin. En dépit des bénéfices annuels importants de l’abbaye, s’élevant à hauteur de 44 000 livres en 1723, le chantier s’interrompt à la fin du gouvernement de sa nièce Françoise (1720-1729), faute de fonds.

Embellir pour mieux servir l’Eglise militante

En France, dès la première moitié du XVIIe siècle, la réforme impulsée par le concile de Trente a des répercussions directes sur l’architecture conventuelle et l’organisation liturgique des lieux de culte. Dès l’abbatiat de Laurence de Budos, elle s’incarne dans l’aménagement de l’église de la Trinité par l’établissement d’une nouvelle grille séparant le chœur des religieuses, lambrissé et parqueté, de l’autel majeur magnifié par un baldaquin monumental en 1707. Quelques années plus tard, un ample Triomphe de la Vierge illumine la voûte en cul-de-four. Eustache Restout et son atelier y confortent Marie dans son rôle d’intercesseur étroitement unie à la Trinité, se plaçant dans la lignée du discours des théologiens de l’Oratoire. Le decorum rend ainsi au centre spirituel de l’église son antique splendeur, propre à frapper les consciences lors des processions liturgiques. Les fidèles y pénètrent par un portail architecturé (détruit en 1854) érigé sur le bras sud-ouest du transept en même temps que les ailes du cloître. Celles-ci, inachevées en 1730, offrent une élévation classique s’alliant pleinement à l’austérité monacale. Sur le parement, le jeu des bossages, des trumeaux et des allèges est soigneusement circonscrit au cadre rigoureux de leur ordonnance régulière.

Les clos et prairies : la pars agraria de la Trinité

A l’extérieur de l’enclos abbatial, les bénédictines détiennent de nombreuses terres cultivées sur la paroisse Saint-Gilles pour subvenir à leurs besoins. L’abbesse donne des instructions précises quant à leur gestion confiée à des fermiers. Elle autorise également les habitants de Saint-Gilles à faire pâturer leurs bêtes sur les prés de la grande prairie, sise en aval de l’île-Saint-Jean, que baigne la rivière d’Orne. Les coteaux de Saint-Gilles orientés au sud bénéficient d’un ensoleillement propice aux cultures, notamment maraîchères, connues grâce aux procès-verbaux de visite qui renseignent l’état des bâtiments d’exploitation. Construit sous le gouvernement de Laurence de Budos, le portail, sis au n°3 de l’actuelle avenue Georges Clemenceau, anciennement chemin de Colombelles, porte à la base de son fronton la date de 1625. Il permettait d’accéder à la ferme dénommée dans les sources « de Budos », dont l’entrée donnait sur la grande place Saint-Gilles.

Désenclaver la Trinité et la paroisse Saint-Gilles

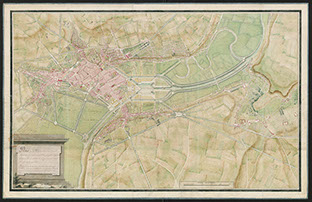

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à la faveur d’une évolution du regard sur la ville, Caen devient l’objet d’une réflexion où convergent les notions d’utilité et d’esthétique. L’entreprenant intendant Jean-François Orceau de Fontette (1752-1775) est, aux côtés de la municipalité, le personnage clef des mutations urbaines qui se trament dans la ville siège de la généralité. Promenades, places, mails bouleversent le tissu urbain ancien et ses fortifications pour l’adapter aux exigences de la modernité qui impose la fluidité des communications entre quartiers et faubourgs, la circulation croissante des hommes et des marchandises. Cela induit le percement de voies à travers les vastes herbages de l’abbaye en bordure desquelles le port se développe, le comblement des méandres et la canalisation de l’Orne, la construction d’un pont sur la rivière qui se prolonge par une place et une rue menant à la paroisse Saint-Gilles.

La reprise d’un chantier d’envergure au milieu du XVIIIe siècle

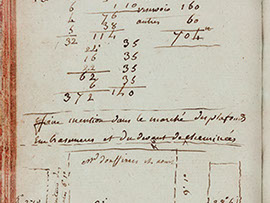

Nommée en 1754, Cécile de Belzunce de Castelmoron s’active pour trouver les fonds nécessaires à l’achèvement des bâtiments claustraux comme à la construction de ceux de la basse-cour. Tout en contractant plusieurs rentes viagères et foncières, elle obtient du roi Louis XV, en 1767, une aide de 120 000 livres prise sur le bénéfice des loteries, sous réserve de justifier l’usage de chaque versement annuel à hauteur de 20 000 livres. L’intendant Fontette charge le secrétaire d’état Henri Bertin du suivi financier des travaux réalisés sur le dessin d’un architecte local, Jean-François-étienne Gilet. Sous la houlette de l’entrepreneur Lance, œuvrent les différents corps de métier, notamment les maîtres carriers qui extraient la pierre tant de la carrière du site monastique que de celles de Carpiquet et de Cully, de Vaucelles, de Saint-Julien et d’Allemagne (Fleury-sur-Orne). En 1777, alors qu’une grande partie des bâtiments neufs restent à couvrir, 379 000 livres ont déjà été dépensées sur une estimation supérieure à 500 000. Il résulte de cette campagne un ensemble architectural d’une belle homogénéité fermé à l’est par des fossés secs et que jouxte, au nord, une cour plus étroite dévolue aux services.

Du logis abbatial à l’église : les ultimes embellissements (1787-1788)

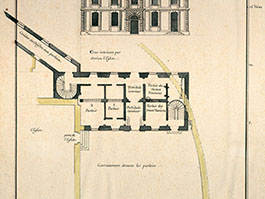

Au décès de Cécile de Belzunce, le 31 janvier 1787, succède sa coadjutrice, Marie Jacqueline Aimée le Doulcet de Pontécoulant. Celle-ci parachève la rénovation du monastère avec le même architecte, Jean-François-étienne Gilet, qui s’adjoint les compétences de son fils, marbrier à Paris, pour établir les plans du grand autel en marbre, orné et garni de bronze doré, avec six chandeliers arborant les armoiries marquisales de la dernière abbesse. Dans le même temps, elle ordonne, pour un montant de plus de 40 000 livres, le réaménagement du chœur des religieuses, la destruction de la voûte gothique de la nef et son remplacement par un plancher en chêne latté recouvert d’un enduit façon pierre, la création d’une verrière à la grande croisée vis-à-vis la grille d’entrée et enfin le nettoyage des huit tableaux du chœur. Tous ces ouvrages ont été détruits ou déplacés à la Révolution. Avant 1789, Gilet aménage également le logis abbatial dans les anciens parloirs, érigés perpendiculairement à la chapelle gothique en 1702.

.jpg)

-crop-u9004.jpg)